【2025年4月1日施行】改正旅費法と改正私学法への対応 出張手配・管理業務に及ぼす影響とは?

電子帳簿保存法対応や業務のデジタル化に欠かせない経費精算システムについてのお役立ち情報を無料でダウンロードいただけます。

今、教育機関の業務に変革を求める2つの法改正が注目を集めています。

一つ目は、国家公務員等の旅費制度(旅費法)の改正です。国家公務員等が出張した際に支給する旅費に関する規定を改正し、定額支給から実費支給に改める他、事務手続きの簡素化・効率化などが図られます。

二つ目は、私学法の改正です。これは、2021年頃に相次いだ大学法人の不正事件を契機とした、監事及び評議員・評議員会の権限分配を整理するなどガバナンス改革が中心となっています。

本稿では、改正の内容を整理するとともに、これらの改正によって特に強い影響を受けると考えられる出張手配・管理業務のあり方についても解説します。

目次[非表示]

- 1.旅費法の改正

- 1.1.交通費

- 1.2.宿泊費等

- 1.3.転居費等

- 1.4. 旅行役務提供者の要件

- 2. 私学法の改正

- 2.1. 役員等の選解任手続き等について

- 2.2.役員等の構成の要件等について

- 2.3.学校法人の意思決定について

- 2.4.監査体制の充実について

- 3.法改正に伴う出張手配・管理業務のアップデート

旅費法の改正

今回の旅費法の改正では、旅費の種類及び内容に係る規定が簡素化され、かつ、旅行命令簿や旅費請求書等の様式が廃止されるなど旅費の計算に関する規定の簡素化が特徴となっています。また、旅行代理店等の活用を可能とするなど旅費の支給対象の見直しが図られており、教育機関における旅行の手配や精算に係る手続の改善が企図されています。詳しい改正の内容は以下の通りです。

交通費

国内の鉄道賃の特別急行料金(座席指定料金を含む。)の支給について、現行の距離による制限(片道100km以上)を廃止し、旅行の実情に応じて公務上必要であれば支給できることになります。これは、特別急行列車の運行・利用が一般化・多様化し、経路検索により合理的・効率的な経路を選択できるようになった中で、距離により一律にその利用を制限する合理性が失われているためとされています。

また、現行の車賃は、国内の定額(1kmあたり37円)を廃止し、その他の交通費として実費支給とされます。タクシーの運賃やレンタカーの賃料についても、旅行の実情に照らして公務上必要である場合には支給可能となります。

宿泊費等

宿泊費は、定額支給方式を改め、上限付き実費支給方式とされます。旅費法制定時において、証拠書類の確保が困難であったこと、事務を簡素化する要請があったこと等により定額支給方式が採用されました。

しかし、現在では証拠書類の確保が容易となっており、実際の運用においても領収書の確認が行われていること、業務プロセスやシステムの改善により事務負担の軽減が見込まれること、上限を設定することで華美な宿泊施設を選定したり無用な旅費を支給したりすることが抑制できることから、今回の見直しでは、宿泊料について上限付き実費支給方式に変更されています。

また、移動と宿泊を別々に手配するよりも安価に旅行することができるパック旅行の利用が一般的となったことを踏まえ、パック旅行に関する新たな旅費種目として「包括宿泊費」が新設されます。

現行の日当は、昼食代を含む諸雑費及び目的地内を巡回するための交通費を賄う旅費とされていますが、昼食代は通常の勤務時でも必要となる費用であることから、昼食代は支給しないものとされます。同様に、現状、運賃の確認が容易となっており、運用上も交通費は全行程の実費を計算・支給していることから、日当の構成要素から目的地内の交通費を除くこととされます。

他方、宿泊を伴う旅行では、通常の勤務時と比べて諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む。)が発生する一方で、宿泊料を実費支給方式に変更することや、宿泊代金にそのような諸雑費が含まれない場合もあること等を踏まえ、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む。)が支給対象とされます。

以上を踏まえ、名称を日当から宿泊手当に改めるとともに、宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む。)に充てるための旅費として、宿泊を伴う旅行(2日以上の期間にわたる旅行)について一夜当たりの定額を支給することとされます。

関連コラム:国内宿泊単価高騰!国内出張で取るべき対策とは?!

転居費等

転居費についても上述の宿泊費と同様の考え方のもと、新旧のオフィスの距離に応じた定額支給から、新旧の居住地間の実費支給とされます。引越しの依頼が集中する時期において引越し代金が高騰していること等を踏まえ、実費支給することができる運用が実施されてきましたが、これを踏襲する形となっています。

また、赴任時の旅費の支給対象について、現行では職員の扶養親族に限定されていますが、共働き夫婦の増加や働き方の変化を踏まえ、扶養要件を廃止し、同居する家族に対して支給することになります。

旅行役務提供者の要件

現行の旅費法では、旅行代理店等の活用が想定されておらず、原則、旅行した職員本人のみが旅費の請求主体・受給対象とされています。しかし、実際の運用においては、旅行代理店等を活用しつつ旅費の代理受領を認めており、また、職員による立替えをなくし、事務負担軽減を図るため、旅行代理店等の活用を更に拡大することが望ましいと考えられています。このため、旅行代理店等を通じた手配に係る手続の改善を図る観点から、今後は、国と旅行役務提供契約を締結する旅行代理店等が旅費に相当する金額を直接請求・受給できるように改正が図られています。

これにより、職員の出張・赴任に関する旅費精算に際して、いわゆるコーポレート契約(法人に属する職員に後払いで利用させ、法人が後から一括して代金を支払う契約)が可能となります。なお、旅費法施行令では、旅行役務提供契約を結ぶことができる者として、旅行代理店のほかに、鉄道会社等、海運会社、航空会社、バス・タクシー事業者、ホテル等、引越し業者、クレジットカード会社が規定されています。

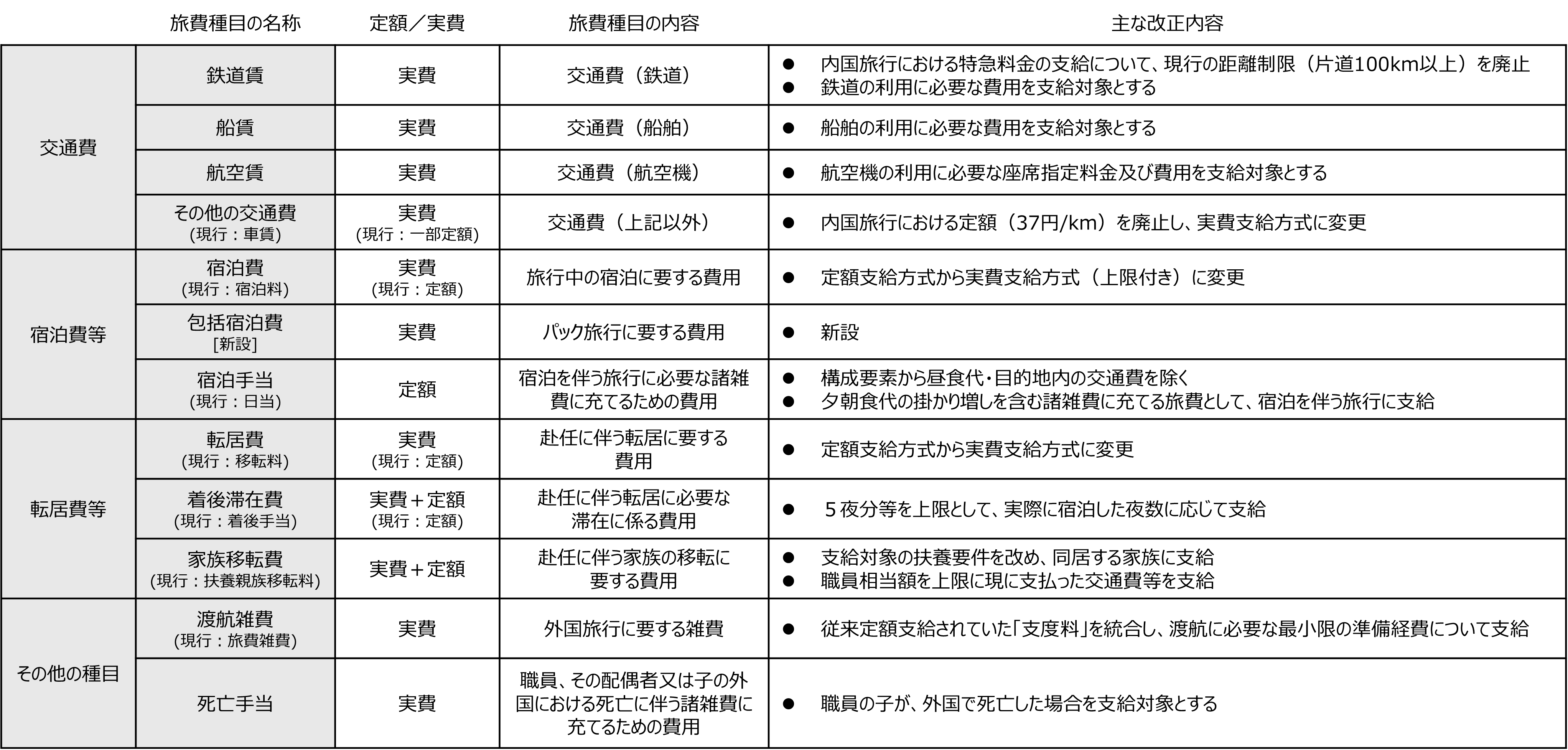

以上が主な改正内容であり、その他の項目も含め一覧にまとめたものが図1です。

【図1】

▼経費精算・出張管理システム「ビズバンスJTB経費精算」の機能についてはこちら

各種データ連携で、経費申請の不備や差戻し・修正の手間を軽減する「ビズバンスJTB経費精算」について解説します。

私学法の改正

今回の私学法の改正では、役員等の構成や組織の体制を再編成し、それに伴う寄附行為等の見直しが求められており、内部統制の向上やガバナンス改革が主題となっています。詳しい改正の内容は以下の通りです。

役員等の選解任手続き等について

改正前は、役員等の選解任手続き等について、寄附行為の定め等で各学校が独自に定めることができました。一方、改正後の私立学校法では、各機関の選解任を実施する機関が以下のように定められます(括弧内の数字は、改正後の私立学校法の条項番号)。

理事の選解任は、理事選任機関が行います(第30条第1項、第33条第1項)。なお、理事選解任機関は、各学校が寄附行為により定める必要があります(第29条)。理事長の選定等は、理事会が実施します(第37条第1項)。また、監事の選解任は、評議員会の決議により行われます(第45条第1項、第48条第1項)。

そして、役員等の任期については、寄附行為で定める期間以内に終了する最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとされます(寄附行為で定める期間は理事4年、監事・評議員6年を上限とし、理事の期間は監事・評議員の期間を超えないものとします)(第32条第1項・第2項、第47条第1項、第63条第1項)。

役員等の構成の要件等について

役員の近親者等に関する制限も強化されました(第31条第6項・第7項、第46条第3項)。特に、これまで近親者等に関する制限のなかった評議員にも制限が設けられるようになりました(第62条第4項、第62条第5項第3号)。

また、職員である評議員数は評議員総数の1/3までとする制限が追加されました※(第62条第5項第1号)。

※改正前から評議員のうち1名は職員であることとされています。

さらに、今までは理事・理事会が選任した評議員についての制限が特にありませんでしたが、評議員総数の1/2までとする制限が追加されました(第62条第5項第2号)。

学校法人の意思決定について

理事会・評議員会については、招集、決議、議事録等に関する具体的な内容が法定されました。

理事会については、招集権者は各理事とされ(ただし、寄附行為または理事会の定めにより理事会招集担当理事を定めることが可能)(第41条第1項)、理事会の1週間前までに、理事・監事に通知を発出する(全員の同意があるときは不要)招集手続きに関する定めが追加されました(第44条第1項)。

評議員会についても招集権者は理事(第70条第1項)とされ、招集手続きに関する定めも追加されています(第70条第2項~第4項、第74条)。理事会同様、評議員会の1週間前までに、評議員に通知を発出(全員の同意があるときは不要)するとされました。

また、意思決定のプロセスにおいて、重要事項等については評議員会の意見聴取が必要とされていましたが、改正後は、評議員会の決議も必要となりました(第150条)。具体的には、寄附行為の変更(軽微なものを除く)、任意解散、合併については評議員会の決議が必要となります。逆に、その他の重要事項、例えば重要な資産の処分や譲受け、多額の借財等について決議できないことは従来通りです。

監査体制の充実について

監査体制を充実させるため、大臣所轄学校法人等は、会計監査人の設置が義務付けられ(第144条第1項)、会計監査を受けることになります。さらに、会計監査制度の導入とともに、内部統制システムの整備も義務付けられます(第148条第1項)。

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならず(第81条第1項)、評議員会の決議によって選任されます(第80条第1項)。

会計監査の対象となる開示書類は、私立学校法に基づく開示書類のうち、「財産目録」と「計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及びその付属明細書」となります。

また、特に規模の大きい大臣所轄学校法人等は、会計監査に加えて、常勤監事の選定が義務付けられます(第145条第1項)。常勤監事の導入により、監事監査の有効性がさらに強化されることが期待されます。

▼経費精算システム「ビズバンスJTB経費精算」のお役立ち情報はこちら

電子帳簿保存法対応や業務のデジタル化に欠かせない経費精算システムについてのお役立ち情報を無料でダウンロードいただけます。

法改正に伴う出張手配・管理業務のアップデート

これまで見てきた通り、旅費法及び私学法の改正はガバナンスの強化と業務の効率化が目指されたものと捉えることができます。特に、旅費法の改正は手続きの簡素化や業務の効率化を、私学法の改正は内部統制の向上とガバナンスの改革を求めています。

これらの法改正に対応するとともに、特に影響を受けると思われる出張手配・管理業務をアップデートする必要があります。出張手配・管理業務のアップデートにあたっては、以下の3つのポイントを意識することが重要です。

一つ目は、時代や組織にマッチした規程やルールにできているかです。法改正の内容に従うのはもちろん、社会情勢や組織の出張実態を踏まえ、経費の適切な支給が実現できる規程やルールへと見直すことが重要です。

二つ目は、業務プロセスにおけるムリやムダの削減です。現状の出張手配・管理業務のプロセスにおいて重複する情報の入力や承認行為など、ムリやムダの削減余地がないかを洗い出すことがポイントです。

そして、三つ目は、出張手配・管理業務を一元的に管理することができるシステムを導入することです。システムの導入によって出張手配・管理業務の効率化だけでなく、当該業務のプロセスの見える化や申請者と承認者の相互牽制が働き、ガバナンスの強化も期待できます。

法改正を単なる法制度への対応という作業で終わらせるのではなく、業務プロセス改善の好機と捉えることが重要です。今般の法改正を機に、出張手配・管理業務の効率化とガバナンス向上に努めましょう。

関連コラム:出張精算の出張手当(日当)支給を簡単にする方法は?