国内宿泊単価高騰!国内出張で取るべき対策とは?!

▶ 効率的な出張予約・一元管理を実現できる「ビズバンスJTB出張予約」

物価上昇や宿泊施設における人材不足、訪日外国人数の増加により国内宿泊単価が高騰しており、今後もしばらく続く見通しであることをご存知でしょうか?

企業においても「宿泊規定の金額では予約が取れない」「出張規定を超えてしまうが良いか」といった声やお問い合わせが出張者から人事部や総務部、購買部など出張管理担当部署に多数寄せられているのではないでしょうか。

実際にJTBビジネストラベルソリューションズ(以下JTB-CWT)へも出張管理部署の担当者から「出張規定を変更するために日本国内の都市別の平均価格が知りたい」「他の企業はどのような対応をとっているのか教えて欲しい」といったような解決策を検討するためのご相談が増えています。ビジネストラベルマネジメントを専門に扱うJTB-CWTが考える更なる国内宿泊単価の高騰への備えをご紹介します。

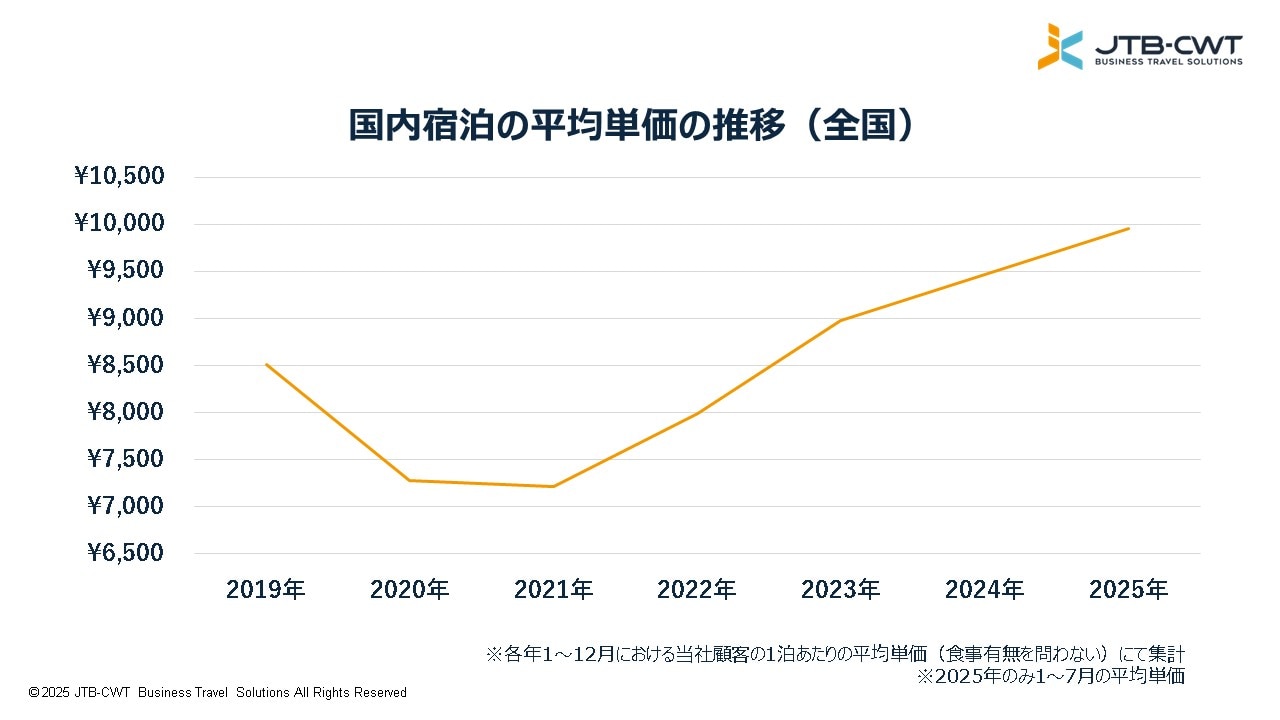

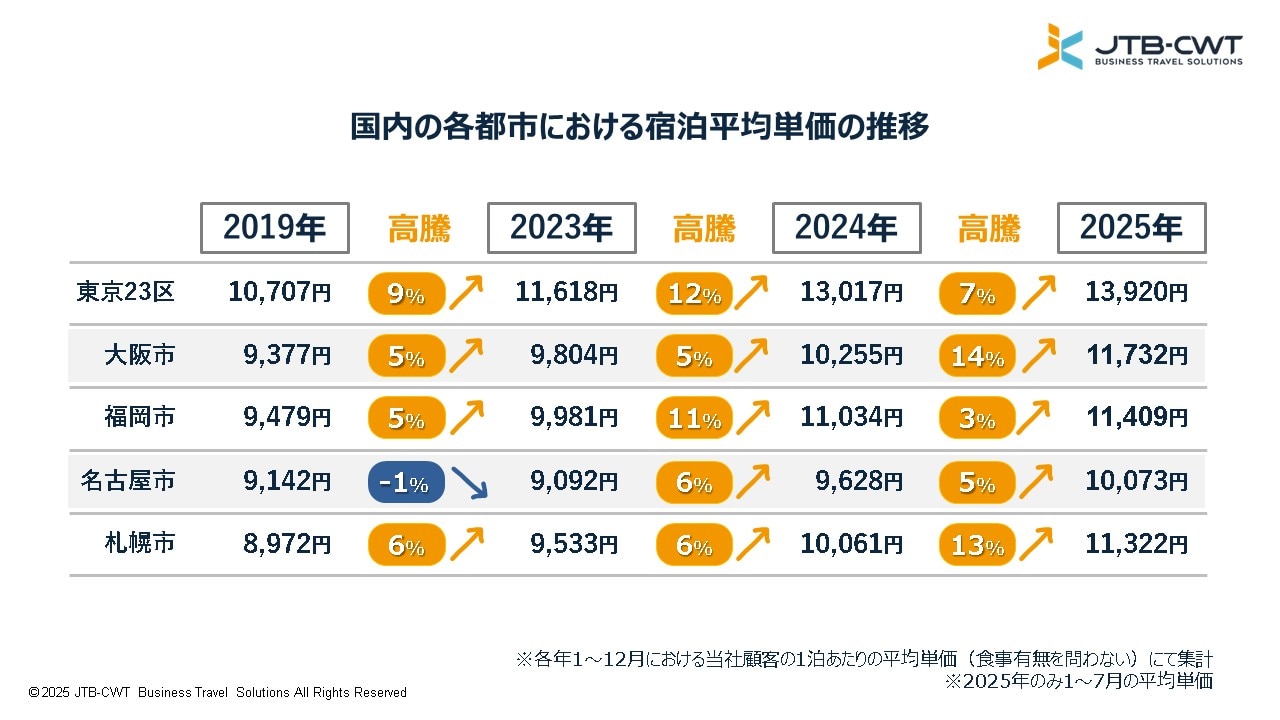

国内の各都市における宿泊単価の推移

上図は当社の顧客実績から算出した国内の各都市における宿泊平均単価の推移です。

2019年からコロナ禍にかけて2022年頃までは一時的に下落していましたが、物価の上昇や訪日外国人の増加に伴い、2023年以降は急激に高騰し続けており、今や、どの都市でも1泊1万円を下回るのが難しい時代となっています。今後も、日本政府が訪日外国人を増やす計画を掲げていることや、その他の値下がりする要素もないことから国内宿泊単価の値上がりは続くものと見込まれます。

企業の対応状況

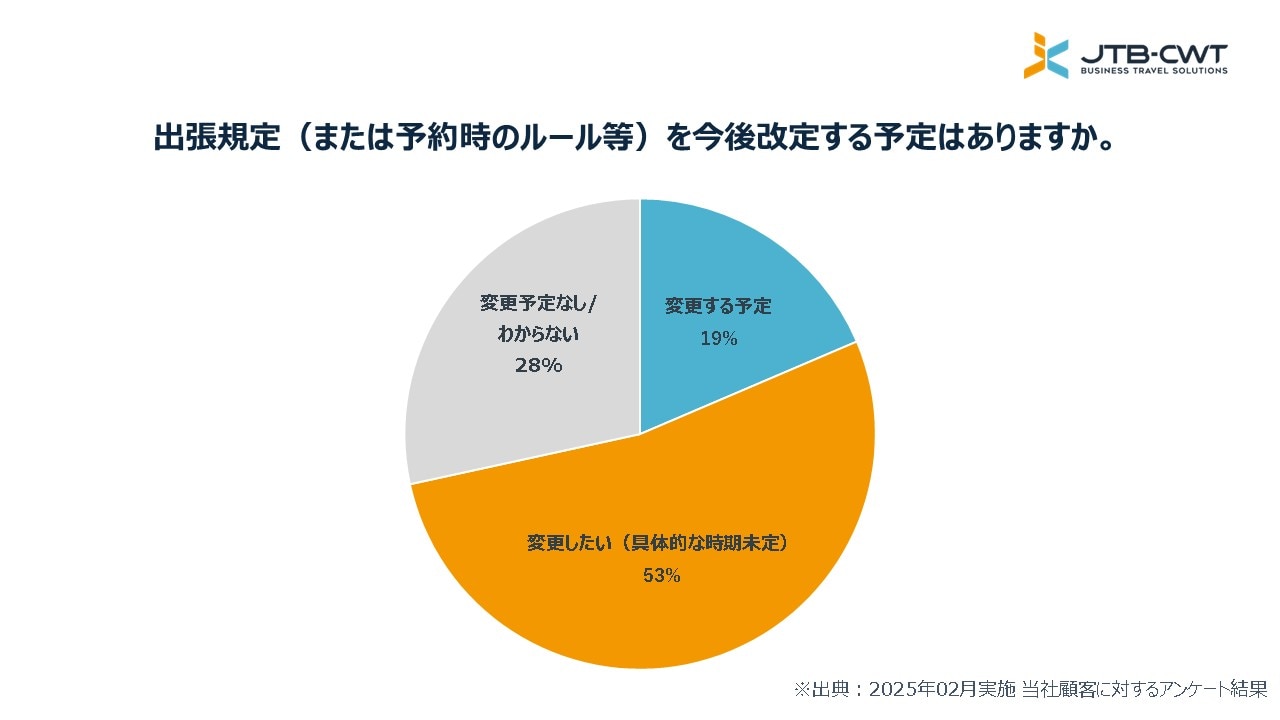

国内宿泊単価の高騰に対して、出張規定やルールの改定を検討する企業は多く存在します。当社が2025年2月に実施したアンケートでも、「変更予定」企業が19%、「時期は未定であるが変更したい」と回答した企業が53%と、全体の70%を超える企業で規定やルールの改定を検討しているという結果が出ています。

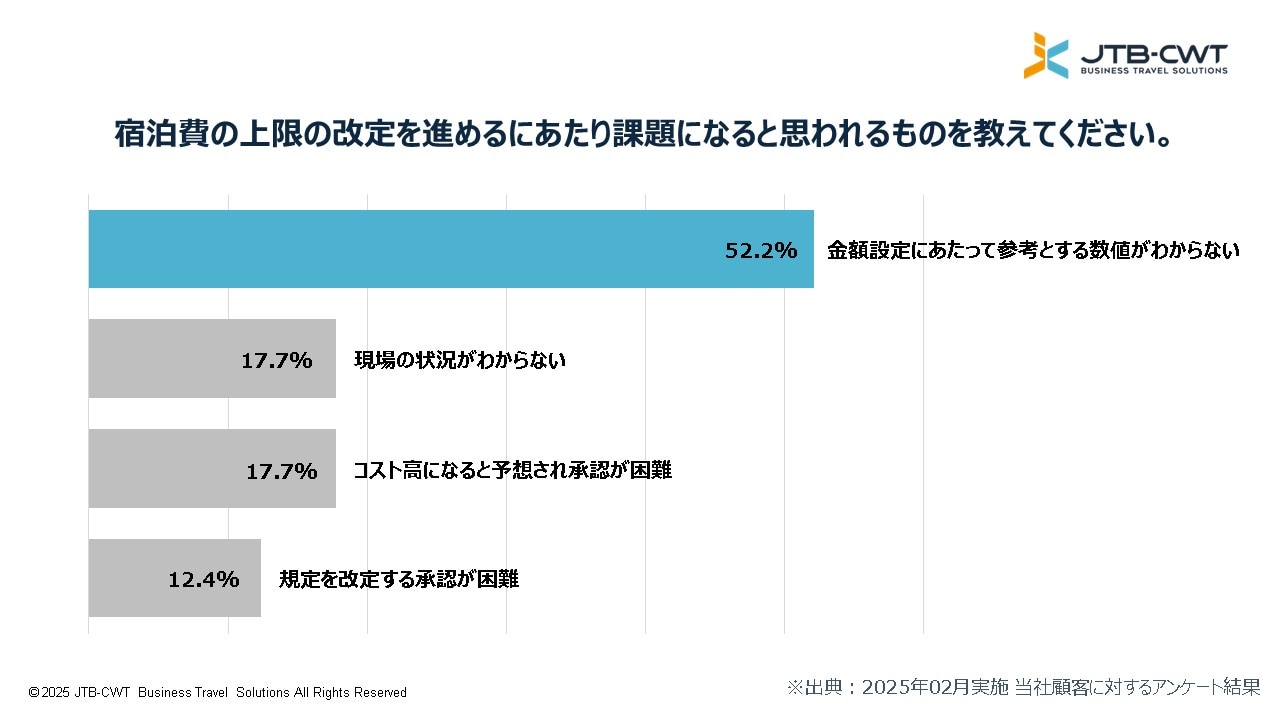

しかしながら、改定の参考とする数値や現場の状況が分からないことや、予算への影響、関係部署との調整や労働組合との協議・経営陣の承認といった改定に至るまでの複数のハードルにより、出張規定の改定が思うように進まないとのお声もよく伺います。

また、宿泊単価が高騰・安定しないことが予想される未来や、一度引き上げてしまうと安いホテルが空いているにもかかわらず華美なホテルを利用する社員も想定され、出張経費の増加に繋がってしまうリスク、宿泊単価が下がってきた際に宿泊上限金額を引き下げることが難しくなってしまうなど、将来的なリスクもあります。

「出張ガイドライン」という選択肢

では、出張規定の改定以外の対策はあるのでしょうか。

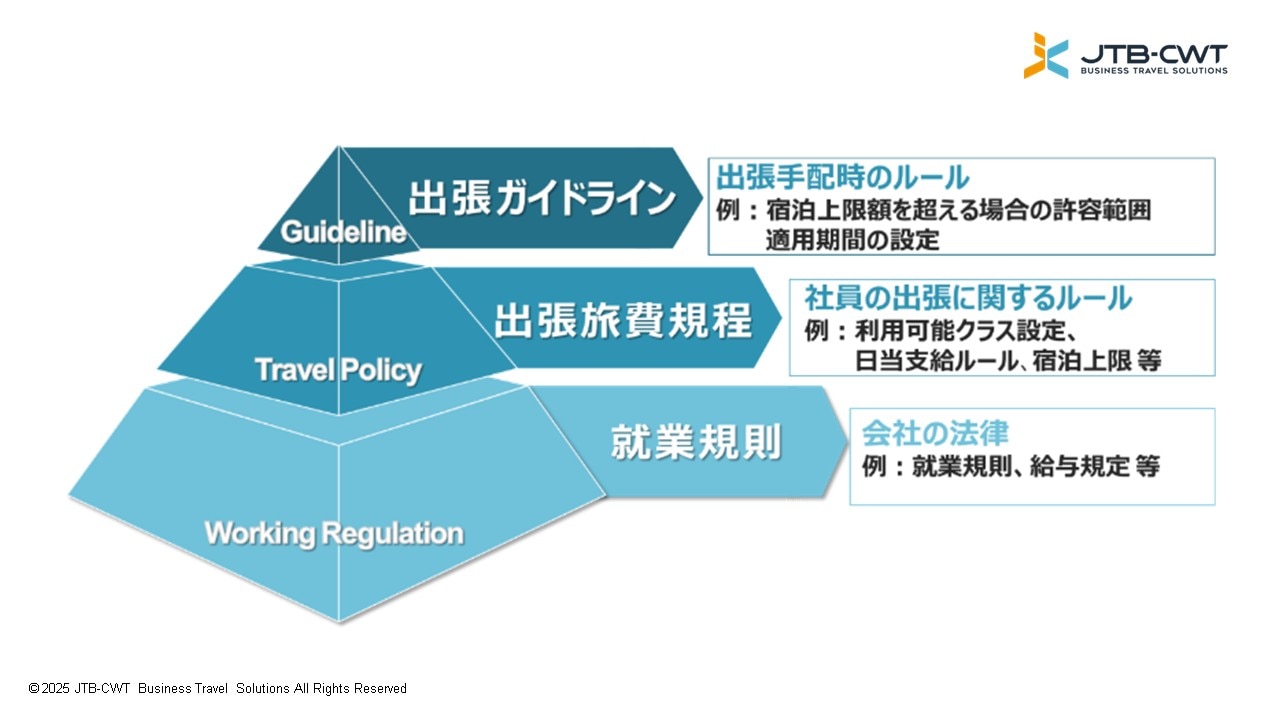

当社ではマーケットの傾向や自社の出張データの把握状況により、「出張ガイドラインの設定」による特例措置を用意することを提案させていただく場合がございます。具体的には、宿泊上限金額内で予約できない場合の許容範囲(政令指定都市は12,000円、東京23区内は14,000円まで認めるなど)、適用期間を明記した出張ガイドラインを社内掲示版で周知するという方法です。

ガイドラインという方法であれば、出張者は宿泊予約の柔軟性が増し、企業は必要以上の経済的リスクを冒さず宿泊費の運用が可能となります。出張管理担当部署も「ガイドライン」であれば、内容の変更・終了が行いやすいため、企業、管理者、出張者3方にとって適した運用となることでしょう。

出張ガイドラインの運用に必要なこと

「出張ガイドライン」とすることで柔軟な対応が可能となりますが、ガイドラインの内容の変更や適用の終了時期を決めるためには、自社の国内宿泊単価の推移を定点観測するための環境構築も重要です。

例えば、当社が提供する出張予約システム『ビズバンスJTB出張予約』を活用すれば、宿泊や航空券、新幹線の費用を可視化し、蓄積したデータによって自社の出張における平均単価を知ることが可能です。

また、 宿泊データの中には、領収書ではわからない具体的な予約プラン名も含まれるため、QUOカード付きなどの換金プランでの予約有無をチェックでき、出張者に対する抑止効果としても作用します。また、利用実績データに基づいたレポートが参照できるため、カラ出張(宿泊)防止といった旅費の透明性確保にも寄与します。

まとめ

国内の宿泊単価の高騰が続く今、企業の出張管理を担当している部門には早急な対応が求められます。今後予想される更なる宿泊単価の上昇に備えて、「出張ガイドラインの設定」「宿泊手配を含む出張費用のデータ化・可視化」に取り組んでみてはいかがでしょうか。

関連情報